«Der Klimawandel ist einseitig verursacht und doppelt ungerecht»

Obwohl die Länder des Globalen Südens am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, sind sie am stärksten von dessen negativen Auswirkungen betroffen. Delia Berner, die Expertin für internationale Klimapolitik bei Alliance Sud, erklärt uns im Interview, wie es dazu kam und was es braucht, um diese doppelte Ungerechtigkeit zu beheben.

Delia Berner ist seit September 2022 verantwortlich für die internationale Klimapolitik bei Alliance Sud, dem Schweizer Kompetenzzentrum für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik. Die Politikwissenschafterin hat sich bereits vielfach mit den Uno-Klimakonventionen und den globalen Auswirkungen des Klimawandels auseinandergesetzt.

Was versteht man unter «Klimagerechtigkeit»?

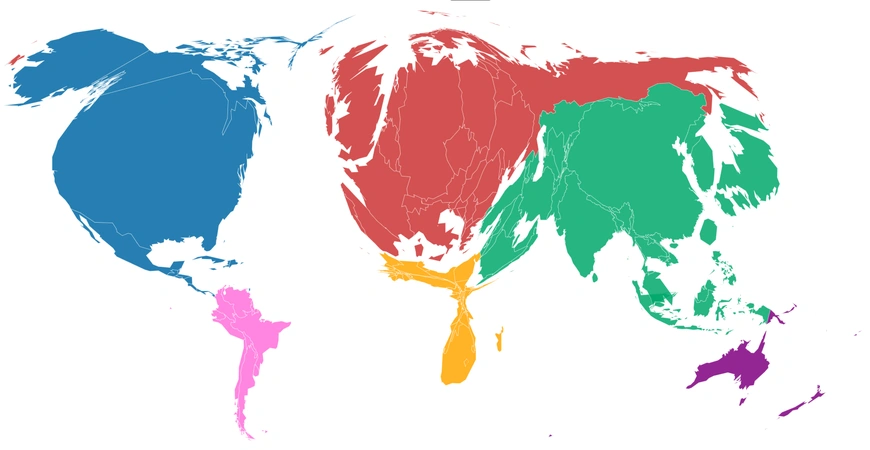

Delia Berner: Der Klimawandel bringt eine doppelte Ungleichheit mit sich. Einerseits wird und wurde er sehr ungleich verursacht, nämlich fast ausschliesslich von Staaten aus dem Globalen Norden. Hingegen haben die meisten Staaten im Globalen Süden kaum etwas zum Klimawandel beigetragen. Die zweite Ungleichheit betrifft die Auswirkungen des Klimawandels, unter welchen ausgerechnet jene Länder am meisten leiden, welche am wenigsten dazu beigetragen haben. Um von dieser doppelten Ungerechtigkeit zur Klimagerechtigkeit zu kommen, müssen die Verursacherstaaten ihre Verantwortung wahrnehmen, indem sie erstens endlich ihre eigenen Emissionen reduzieren und zweitens die ärmeren Staaten dabei unterstützen, sich an den Klimawandel anzupassen. Dazu gehört, für die durch die Klimaerwärmung verursachten Schäden und Verluste aufzukommen sowie zur klimafreundlichen Entwicklung dieser Länder beizutragen.

Können Sie für uns die wichtigsten Aussagen aus dem neusten IPCC-Bericht1 zusammenfassen?

Der Bericht enthält aus meiner Sicht zwei Hauptaussagen. Die erste betrifft den Status Quo: Der Klimawandel ist bereits heute Realität und viele Auswirkungen sind schon jetzt in allen Weltregionen spürbar. Wie heftig diese ausfallen, hängt jedoch auch davon ab, wie verletzlich ein Land ist und wie viele Mittel zur Verfügung stehen, um sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Der Bericht macht auch deutlich, dass die Klimafinanzierung für ärmere Länder viel zu tief ist, sowohl für Anpassungsmassnahmen wie auch für die Transition zu erneuerbaren Energien.

Die zweite Hauptaussage bezieht sich auf die möglichen Szenarien, wie es zukünftig weitergeht mit der Klimaerwärmung. Aufgrund der jetzigen, bereits in der Atmosphäre kumulierten Emissionen ist es wahrscheinlich, dass wir das Ziel des Pariser Abkommens, die Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht mehr vollständig erreichen. Aber: Die Zeit bleibt danach nicht einfach stehen, und was nach dem Überschreiten der 1,5-Grad-Marke passiert, hängt massgeblich davon ab, welche Massnahmen wir in diesem Jahrzehnt treffen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird die Erwärmung noch viel stärker und steiler ansteigen. Jede weitere Erwärmung führt zu noch viel schlimmeren Auswirkungen, die sich zudem gegenseitig verstärken können. Dazu gehören ein ansteigender Meerspiegel, häufigere Klimakatastrophen und extreme Wetterereignisse, aber auch Gesundheitsprobleme sowie eine gefährdete Ernährungssicherheit. Wenn wir aber jetzt rasch die richtigen Massnahmen treffen, dann wird die Erwärmung gebremst und kann auch wieder zurückgehen. Die Klimaerwärmung ist nicht irreversibel. Es ist also absolut entscheidend, was in diesem Jahrzehnt geschieht!

Was sind denn die «richtigen» kurzfristigen und langfristigen Massnahmen»?

Erstens braucht es von den reichen Ländern generell grössere Anstrengungen, ihre Emissionen rascher und drastischer zu reduzieren. Zweitens muss die Klimafinanzierung erheblich gesteigert werden, denn diese liegt noch immer weit unter dem international vereinbarten Ziel von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Längerfristig braucht es sicher auch ein gesellschaftliches Umdenken und Verhaltensänderungen. Zudem müssen die staatlichen Anreize klimafreundlich gesetzt werden, sodass zum Beispiel keine fossilen Brennstoffe mehr subventioniert werden – das ist heute zum Beispiel im Flugverkehr tatsächlich auch in der Schweiz noch der Fall!

Welche Länder oder Regionen sind von den Auswirkungen am stärksten betroffen?

Grundsätzlich spüren alle Länder und Regionen die Auswirkungen des Klimawandels. Aber jene mit wenig Einkommen sind stärker betroffen, weil sie weniger Mittel haben, um klimabedingte Schäden und Verluste zu verhindern oder abzufedern. Der finanzielle Spielraum von Ländern mit tiefem Einkommen ist oft auch eingeschränkt, weil sie sehr hoch verschuldet sind. Während wir in der Schweiz – und generell im Globalen Norden – über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, uns an die Klimaerwärmung anzupassen, sind die ärmeren Länder im Globalen Süden den Auswirkungen viel mehr ausgeliefert. Ein ernüchterndes Beispiel hierzu sind die Todeszahlen aufgrund von Dürren, Stürmen oder Überschwemmungen. Gemäss dem IPCC kamen dabei zwischen 2012 und 2020 in einer sehr vulnerablen Region fünfzehnmal mehr Menschen ums Leben als bei einem vergleichbaren Ereignis in einer nicht besonders vulnerablen Region. Gerade für diese Länder wäre es darum auch sehr wichtig, durch eine gerechte Klimafinanzierung finanzielle Unterstützung für Anpassungsmassnahmen zu erhalten.

Welche Rolle kann die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz spielen, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Folgen abzufedern?

Die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) der Schweiz hat sich in den letzten Jahren zunehmend auf das Thema Klima ausgerichtet. Das ist auch sehr wichtig, damit sicher alle EZA-Projekte klimaverträglich werden. Man kann aber von der EZA nicht erwarten, dass sie immer mehr Klimaprojekte umsetzt, ohne dass sie die dafür notwendige zusätzliche Finanzierung erhält – sonst geht das auf Kosten von bisherigen Entwicklungserfolgen. Wenn in der EZA mehr für den Klimaschutz geleistet werden soll, dann müssen die Mittel dafür entsprechend aufgestockt werden.

1] Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ist als Institution der Vereinten Nationen gleichzeitig wissenschaftliches Gremium und zwischenstaatlicher Ausschuss. In seinem Auftrag tragen Wissenschaftler:innen regelmässig die aktuellen Erkenntnisse zum globalen Klimawandel zusammen und bewerten diese aus wissenschaftlicher Sicht.